Crítica

Público recomendado: +13

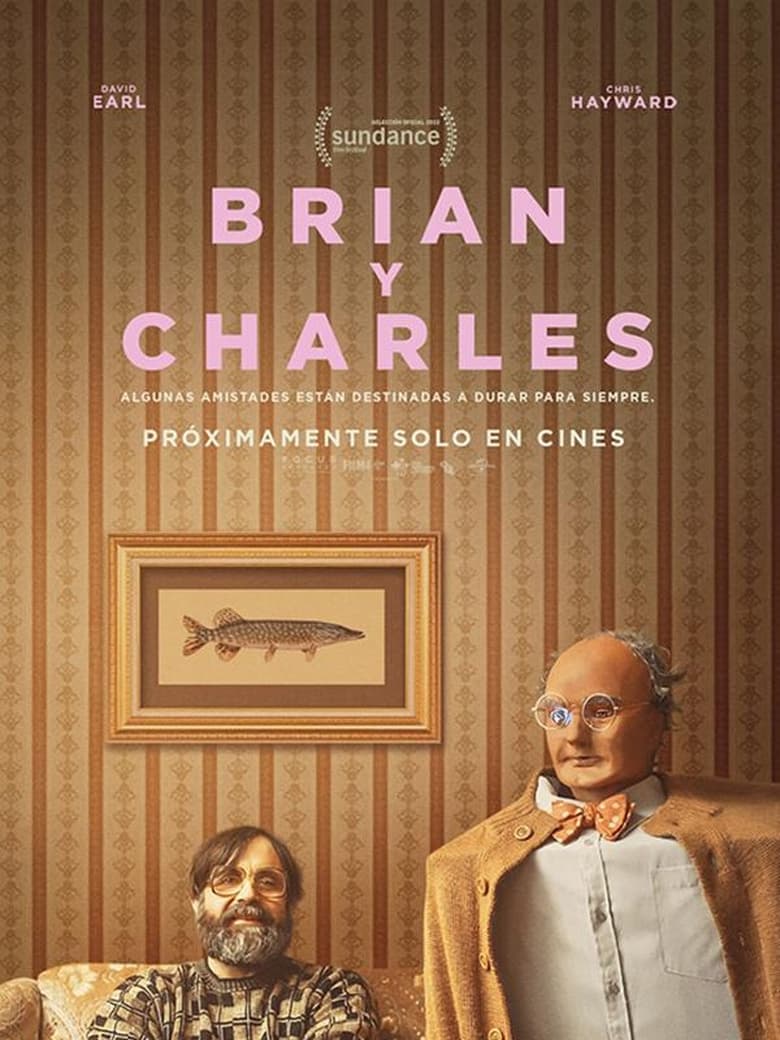

Lo de Brian y Charles es una pena, no se puede calificar de otra manera. Hace cinco años, pareció por un momento que una nueva estrella iba a aparecer en el firmamento del cine pop posmoderno (ese que representan, por ejemplo, Wes Anderson, Sofia Coppola, Spike Jonze o Charlie Kaufman). Un desconocido Jim Archer sorprendía con un corto en el que un inventor, aislado entre las verdes praderas galesas y llamado Brian (David Earl), creaba un robot de nombre Charlie (Chris Hayward) para paliar su soledad, solo acompañada por los balidos de las ovejas y el rumor del agua. Aquella película mínima daba una inesperada vuelta de tuerca al mito de Frankenstein, alejándolo de la fantasía de poder consistente en el dominio del mundo a través de la ciencia sobre la que se sustentan tanto el relato de Mary Shelley como el antológico film de James Whale. Lejos de tal motivación narcisista, Charles, ese demiurgo posmoderno, solitario y deprimido, da vida a un ser artificial únicamente movido por su deseo insatisfecho de afecto. El corto es una verdadera joya sobre la necesidad de sabernos queridos y la dificultad de la convivencia humana; altamente recomendable, está disponible en YouTube: https://youtu.be/3-ewmEKENwg.

¿Qué pasa, entonces, con el largometraje? La respuesta es sencilla: nunca debió rodarse. Poco hay de nuevo aquí, en un film que, a pesar de haber contado con la financiación del British Film Institute y de haber competido -dónde si no- en la sección oficial del Festival de Sundance, no aporta absolutamente nada nuevo al cortometraje de partida. Es más, que amenaza con desvirtuar su esencia, al incorporar nuevos personajes como Hazel (Louise Brealey), la novia inesperada de Brian, o los malvados vecinos de este, que truncan la frescura de la historia original y desconciertan en su simpleza y su planitud.

¿Hay algo rescatable en Brian y Charles? Quizá sí: su primera mitad funciona bien, a pesar de vivir de las rentas del film homónimo de 2017. El aire de falso documental, la maravillosa interpretación (sobre todo oral) de David Earl y algún que otro recurso metadiscursivo (es decir, de esos que llaman la atención sobre el discurso mismo) hacen que sus tres primeros cuatros de hora se vean muy a gusto. Por poner un ejemplo especialmente original de metadiscursividad: en un momento, Brian se dirige al director del film detrás de la cámara y entabla conversación con él, manifestando así, de modo llamativo, su profunda soledad. Este ejemplo de libro de lo que los narratólogos llaman metalepsis no deja de ser interesante, por ejemplo, para una clase de relato fílmico. Pero poco más da de sí -no ya para el gran público, sino para el nicho de espectadores al que está dirigida- una cinta que no llega a encontrar, en ningún momento, ni el tono, ni el arte, ni el simbolismo que caracterizan a su obra de partida. Lo dicho, una pena.

Rubén de la Prida