Crítica

Público recomendado: +13

Este caótico 2020 se ha convertido en una montaña rusa para productores y distribuidores de cine, sobre todo de salas de cine. Cada vez se hace más evidente que directores y productoras prefieren confiar en la seguridad de una plataforma streaming por varios motivos: ‘libertad’ creativa, comodidad, flexibilidad en las ventanas de distribución… El apartado de ingresos y beneficios es, todavía, un punto polémico que no consigue aclararse y por el que sigue ganando la exhibición en salas de cine. Por ello, el hecho de que una película llegue a cines se está convirtiendo en un pequeño milagro. La herida de la exhibición en salas de cine y la escasa cantidad de público que confiaba en la oscuridad de un espacio para disfrutar de una película ya tenía una hendidura de gran calado antes de esta situación; parece que ahora es cuando se evidencian los auténticos problemas. Por ello, precisamente en este momento es cuando más necesitamos un tipo de cine que nos haga retrotraernos de una actualidad saturada, pesada, terrible, pesimista… Un tipo de cine con el que antaño confiábamos nuestros sueños y nos daba una fe inquebrantable en el poder de la fantasía. Hoy, parece que hemos olvidado la magia de la evasión y que todo tiene que ser dramas descarnados o panfletos a los Ken Loach, que suelta su perorata desde su sosegada clase media alta burguesa. Wendy, aunque se pueda pensar lo contrario, llega en el mejor momento posible para evidenciar un hecho: la fascinación por lo fantástico está muriendo. Pero puede salvarse, ya que existiendo películas como la presente, no debería haber nada que temer.

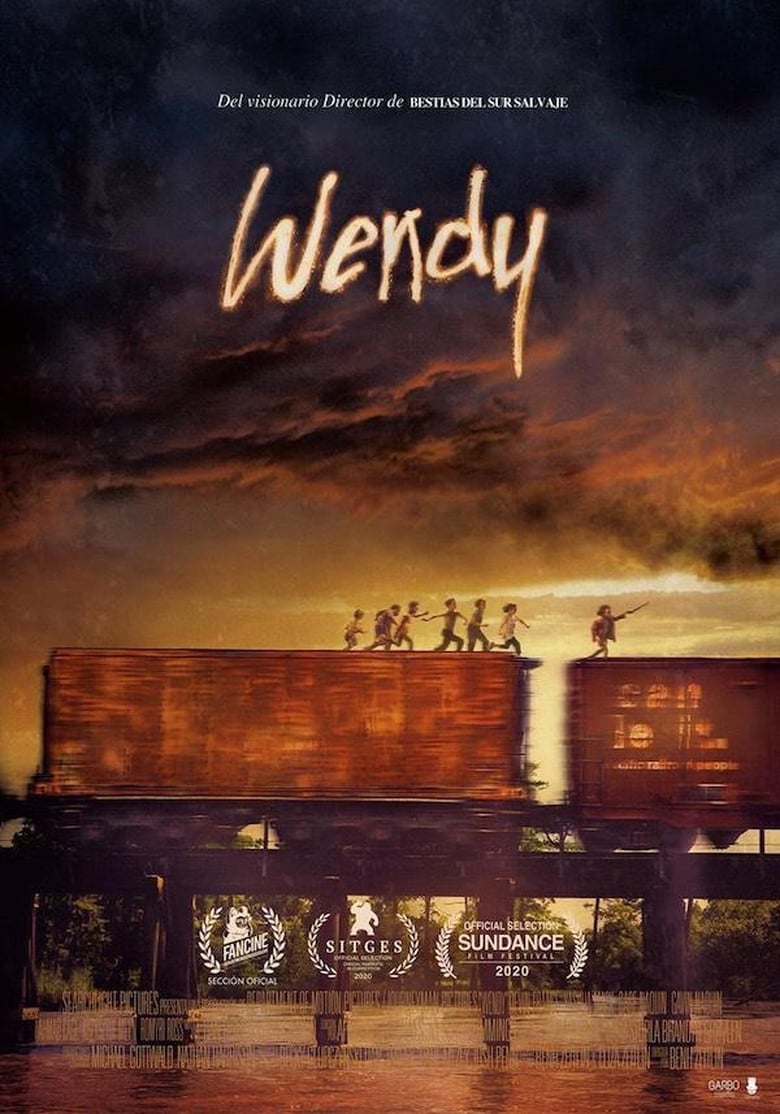

La obra es una personalísima revisión del cuento de Peter Pan de J.M. Barrie, desde el punto de vista de Wendy, pero con ligeras vueltas de tuerca y un cambio de perspectiva curioso y revitalizante, respecto a la brillante obra de Barrie. Aquí no veremos un Londres victoriano ni nada por estilo; tampoco veremos a un Peter Pan como lo retrató Spielberg en su tremendamente infravalorada Hook (1991); ni tampoco un barroco espectáculo de fantasía como en la sobrecargada obra de Joe Wright, Pan (2015). Nos encontramos en una isla caribeña, carne de imaginación, inventiva e ilusión, en la que su joven director Benh Zeitlin vierte toda su imaginería visual (que ya demostró con creces en Bestias del sur salvajes) para hablarnos de la muerte de la infancia y la idea de acabar con ese niño que llevamos dentro y sus fatales consecuencias. La tesis de la obra es de lo más estimulante: no podemos negarnos a crecer y madurar, pero jamás debemos olvidar el poder de la fascinación por aquello que nos puede ofrecer la experiencia de la vida y de maravillarnos por la simple idea de poder ver, respirar, tocar, sentir. En ocasiones, toma una vertiente muy El señor de la moscas, por lo que no es muy aconsejable para ver con los más pequeños, aunque si con sus hijos preadolescentes, cuya generación es la que más peligro corre en el sentido de sufrir las consecuencias de una infravaloración de lo fantástico.

La película ha tenido una gestación no menos homérica: un proyecto que ha estado años en construcción, filmándose en una isla perdida (y volcánica) del Caribe, y siempre dependiente de la imaginación y espontaneidad del reparto principal, mayoritariamente niños y niñas. El amor de Zeitlin por los cuentos metafóricos es más que palpable, así como su contagioso poder de fascinación por todo aquello que sus pequeños protagonistas experimentan, dejando patente la flexibilidad que posee la obra de Barrie, de trasfondo mucho más oscuro y retorcido.

En definitiva, una película necesaria para los tiempos que corren, bellísima, con ideas sobre la importancia de madurar más que vitales y con algunas de las imágenes más que poderosas de este nefasto 2020. Una película para ver con los ojos de ese niño que siempre ha estado dentro de nosotros y para disfrutar con una aventura única.